„Es sollte immer weiter gehen“

Von außen war keine Hilfe zu erwarten. Dieses Gefühl hatten viele Eltern behinderter Kinder Ende der 1950er Jahre. Sie taten sich mit Fachleuten zusammen, gründeten einen Verein und machten sich an die Arbeit. 1958 wurde die „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V.“ in Marburg. gegründet. Initiator war der niederländische Pädagoge Tom Mutters.

Tom Mutters war der Überzeugung, dass man für Menschen mit geistiger Behinderung mehr tun könne als viele damals dachten. Und auch die Eltern wollten zeigen, dass ihre Kinder gefördert und in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden konnten.

Sie strebten nach einer Förderung ihrer Kinder ohne Heimaufenthalt. Die Kinder sollten zu Hause wohnen können, in der Nähe spielen und lernen und später auch arbeiten können. Ihre wichtigste Aufgabe sahen die Eltern in der Reform der Behinderten-Pädagogik sowie in der Schaffung von heilpädagogischen Kindergärten, Tageseinrichtungen und beschützenden Werkstätten.

Von Anfang an war es ein Ziel, die Lebenshilfe bundesweit auszurichten. Schnell entstanden in der ganzen Bundesrepublik Orts- und Kreisvereinigungen. So auch in Heidelberg, wo eine Gruppe von Eltern, Ärzten und Psychologen am 11. April 1961 die Ortsvereinigung Heidelberg der Lebenshilfe gründete. Es war die 37. dieser Art.

Die Lebenshilfe in Heidelberg

"Es gab damals nichts für behinderte Kinder", erzählt auch Heidi Sommer aus Heidelberg . Die Vorstellung, dass ihre Tochter Sabine in einer stationären Einrichtung leben könnte, eventuell weit weg – das war für die Mutter unvorstellbar: "Sie war doch ein Teil unserer Familie. "Damals, zu der Zeit, als die Lebenshilfe gegründet wurde, gab es keine Angebote für Kinder mit geistiger Behinderung. Kindergärten und Schulen nahmen sie in der Regel nicht auf.

So richtete die Lebenshilfe Heidelberg im Herbst 1961 eine Kindertagesstätte für sechs- bis 14-jährige Kinder mit geistiger Behinderung ein. Vielen Eltern kamen diese besonderen Orte auch aus einem anderen Grund entgegen: Sie hielten es für notwendig, ihre Kinder zu beschützen, sie vor Ablehnung und Ausgrenzung zu bewahren.

Ein Kindergarten entsteht

Mit 16 Kindern begann die heilpädagogische Arbeit in einem alten Schulhaus in Kirchheim. Sie sollten Selbstständigkeit bei den Verrichtungen des täglichen Lebens lernen. Schnell wuchs die Zahl der Kinder, immer neue Gruppen entstanden.

Die Räume im alten Schulhaus konnten sie nicht mehr fassen. Die Sonderkindergarten-Gruppen und die Sonderschul-Gruppen zogen um ins Handschuhsheimer Schlösschen. Doch auch hier reichte der Platz bald nicht mehr aus. Ende der 1960er Jahre plante die Lebenshilfe den Bau eines Sonderschulkindergartens in Rohrbach für etwa 60 geistig- und mehrfachbehinderte Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren.

Recht auf sinnvolle Beschäftigung

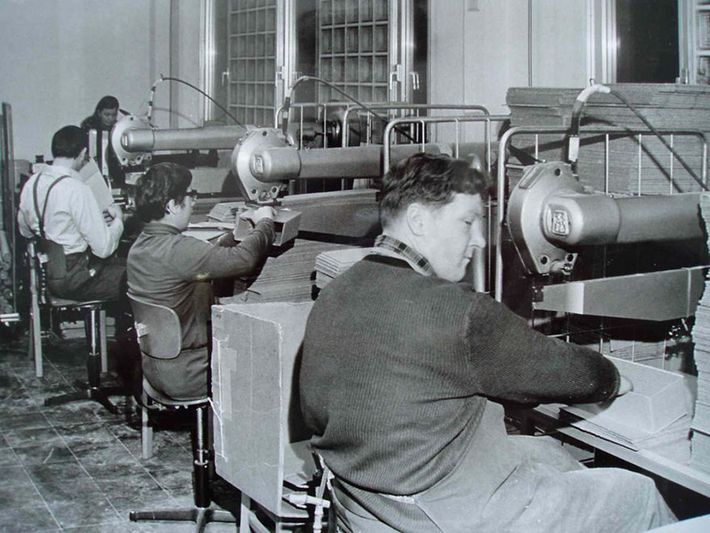

Unterdessen stellten sich Eltern und Menschen mit Behinderung die Frage: Wohin nach der Schule? Auch für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung gab es zu dieser Zeit keine Angebote in den Gemeinden. So nahmen 1962 die „Beschützenden Werkstätten“ in Heidelberg den Betrieb auf. Zunächst arbeiteten 16 junge Menschen bei der Vorsitzenden Dr. Leonie Stollreiter zu Hause, später im Keller eines evangelischen Kindergartens.

Die ersten Aufträge waren einfach: das Falten von Beipackzetteln etwa. Viele Eltern waren froh, dass ihre Kinder eine Beschäftigung hatten, eine Tagesstruktur. Zu dieser Zeit förderte man in Deutschland noch die besonderen Einrichtungen, man fasste Menschen mit geistiger Behinderung zusammen und überlegte, welche Arbeit sich für sie anbiete. Die industrielle Fertigung schien naheliegend: Hier gab es einfach strukturierte Arbeiten, die sich leicht in verschiedene Arbeitsschritte zerlegen ließen. Außerdem konnte man mit solchen Aufträgen Geld verdienen.

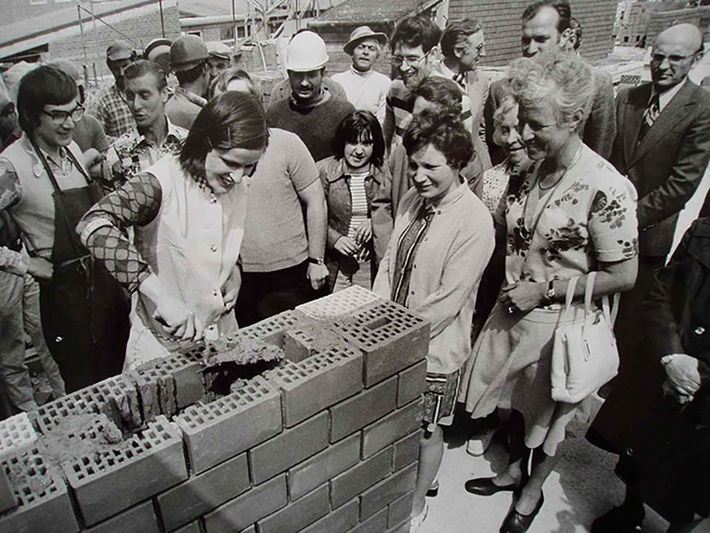

Immer mehr Menschen suchten einen Arbeitsplatz in den Werkstätten. 1967 hatten sie schon 67 Beschäftigte. Im selben Jahr überließ die Stadt der Lebenshilfe ein Gelände im Hasenleiser. Hier entstand eine Werkstatt mit 120 Arbeitsplätzen. 1969 wurde Richtfest gefeiert.

Ein eigenes Zuhause

Anfang der 1970er Jahre nahm die Lebenshilfe Heidelberg ein weiteres Projekt in Angriff: ein „Wohn- und Klubhaus“. Hier sollten erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung wohnen, die in den Werkstätten arbeiteten aber nicht oder nicht mehr zu Hause lebten.

Ein paar hundert Meter von der Werkstatt entfernt sollte es entstehen – nicht fernab der Stadt sondern mitten in einem Wohngebiet. Im Juni 1975 zogen die ersten Bewohner ein. Die 40 Betten waren schnell belegt, die Wartelisten wurden immer länger.

Doch schon Ende der 1970er Jahre war es nicht mehr selbstverständlich, dass Erwachsene mit einer geistigen Behinderung in Wohnstätten lebten. Weshalb sollten sie nicht in normalen Häusern und neben nichtbehinderten Menschen wohnen? 1977 zogen vier Frauen in eine eigene Wohnung, ein Mitarbeiter der Lebenshilfe begleitete sie im Alltag. Weitere solcher Wohngruppen folgten.

Die Idee der Integration

Immer mehr rückte die Idee der Normalisierung in den Mittelpunkt. Eltern, Fachleute und Menschen mit Behinderung selbst forderten zunehmend, dass sie dort leben, lernen und arbeiten sollten, wo alle Bürger lebten, lernten und arbeiteten. Im Kindergarten, der inzwischen Pusteblume hieß, entstand 1996 die erste Integrationsgruppe. Wieder platzte der Kindergarten aus allen Nähten, auch nach einem Umbau reichte der Platz nicht aus. 2004 bewarb sich die Pusteblume um die Trägerschaft einer integrativen Kindertagesstätte in Rohrbach. Im März 2009 nahm die Kleine Pusteblume ihren Betrieb auf.

Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

Auch nach der Kindergartenzeit hört die Integration nicht auf. Heute bieten die Heidelberger Werkstätten nicht mehr nur Arbeitsplätze in ihren vier Häusern an. Sie eröffnen Menschen mit Behinderung auch die Möglichkeit, sich auf eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Mitarbeiter der Werkstätten helfen bei der Suche nach Arbeits- oder Praktikums-Plätzen, begleiten Menschen mit Behinderung gegebenenfalls dorthin. 2001 wurde die erste Außenarbeitsgruppe bei der Heidelberger Druckmaschinen AG ins Leben gerufen, wo Mitarbeitenden der Werkstätten Grünanlagen pflegen. In den folgenden Jahren taten sich immer mehr Einsatzmöglichkeiten auf, etwa in der Altenpflege oder beim im Einrichtungshaus Ikea, wo die Mitarbeitenden Möbel aufbauen.

Recht auf Teilhabe

Die öffentliche Meinung hat sich stark verändert. Im Jahr 2006 verabschiedeten die Vereinten Nationen (UN) eine Konvention, an der Menschen mit Behinderung mitgewirkt haben. Am 26. März 2009 ratifizierte Deutschland diese Konvention. Damit wurde sie rechtsverbindlich.

Die Staaten verpflichten sich, Menschen mit Behinderung als vollwertige Bürger anzuerkennen und ihnen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. In allen Lebensbereichen sollen sie selbstverständlich dazu gehören können. Sie sollen – in ihrem Umfeld – die Unterstützung bekommen, die sie dafür brauchen. Beispielsweise durch gemeindenahe Dienste und persönliche Assistenz.

Bereits in den 1980er Jahren hat die Lebenshilfe überall in Deutschland solche Dienste und Angebote eingerichtet. In Heidelberg entstand 1986 der „Familienunterstützende Dienst“ (FUD), aus dem 1998 die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Heidelberg hervorgingen, deren Angebote bis heute immer weiter ausgebaut wurden.

Bei den Offenen Hilfen begleiten und betreuen Assistenten Menschen mit geistiger Behinderung stundenweise, ganze Tage oder auch über Wochen – teils innerhalb der Familie, teils außerhalb. Für die Familien kam das Konzept lange zurückgestellten Bedürfnissen entgegen: Eltern von Kindern mit hohem Unterstützungsbedarf konnten nun abends oder am Wochenende etwas gemeinsam unternehmen und Kraft tanken. Menschen mit Behinderung ermöglichen solche Angebote bis heute, aktiver am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und sie erleichtern eine allmähliche Ablösung vom Elternhaus.

Die Inklusion schreitet voran

Im vergangenen Jahrzehnt stand vor allem eine Idee immer mehr im Mittelpunkt: die der Inklusion.

In den Kindergärten wurde 2010 mit der ersten inklusiven Kleinkindergruppe ein neuer Schwerpunkt gesetzt. Mit der Eröffnung des Spatzenhauses als Krippe für Kleinkinder mit und ohne Behinderung wurde das Konzept 2013 weiter ausgebaut. Im Bereich Arbeit wurden die Aktivitäten, Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu begleiten, verstärkt vorangetrieben. Heute arbeiten viele Menschen, die von der Lebenshilfe Heidelberg begleitet werden, außerhalb der Werkstatt. Und auch im Bereich Wohnen geht der Trend dahin, dass Menschen mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich nebeneinander und miteinander leben – vom ambulant begleiteten Einzel- , Paar- und Gruppenwohnen bis hin zu inklusiven Wohn- und Lebensgemeinschaften. Das Ziel der Lebenshilfe Heidelberg ist es, die eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung im eigenen Wohn- sowie im Sozialraum zu unterstützen.